ПРОЕКТ

«РАБОТНИКИ БРГТУ –

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Наши герои

Нам было просто

не до отдыха с тобой

ПРОЕКТ «РАБОТНИКИ БРГТУ – ВЕТЕРАНЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

2024 год проходит для всех жителей страны под особым знаком — 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Для каждого из нас эта тема близка. К ней прикасаемся с гордостью за победителей и болью за нанесенные фашистами раны. В каждом селе, райцентре, городе хранят память о тех трагических и героических годах, в семьях детям рассказывают о сражавшихся на войне предках.

В Брестском государственном техническом университете с особой трепетностью хранятся фотографии, воспоминания, стихотворения преподавателей и сотрудников вуза, прошедших эту страшную войну. Мы расскажем об этих людях в новом формате.

БИСИ, БПИ, БрГТУ – аббревиатуры разные, вуз один. История Брестского государственного технического университета пишется с 1966 года. БрГТУ сегодня – это признанный центр подготовки высококвалифицированных специалистов в области строительства, машиностроения, информационных технологий, экономики и экологии.

За первые годы работы в университет прибыла большая группа научных работников и представителей технической интеллигенции со всей страны. Среди них была особая категория людей — ветераны. У них за плечами жизнь, богатая событиями, боевая и трудовая биография, но они продолжали активно участвовать в общественной и политической жизни страны. Их вклад в развитие университета невозможно оценить. С их непосредственным участием университет выпустил не одно поколение успешных выпускников, многие из которых стали государственными деятелями, авторитетными руководителями, строителями, программистами, учеными, работающими в различных отраслях экономики и приносящими пользу стране и народу.

Они учили молодежь любви и верности Отчизне, твердой жизненной позиции, достоинству, мужеству, честности, умению сохранять веру и оптимизм. Среди них были кандидат технических наук, изобретатель, профессор Васильченко Василий Тимофеевич, кандидат технических наук, профессор Карасев Борис Васильевич, кандидат исторических наук, профессор Камейша Болеслав Иосифович, преподаватели Смолин Клим Григорьевич и Манько Николай Савельевич, начальник штаба гражданской обороны университета Соколов Никандр Иванович, юристконсульт университета Старыгин Виктор Иванович, комендант учебного корпуса Бадажков Валерий Михайлович, завхоз Банченко Николай Иванович, вахтер Левичева Екатерина Михайловна, гардеробщица Серенко Валентина Илларионовна, лаборанты Семенюк Иван Леонтьевич и Богданов Константин Степанович, начальник отдела кадров Баунина Евдокия Тихоновна.

Краткое содержание проекта

Проект «Работники БрГТУ – ветераны Великой Отечественной войны» направлен на повышение уровня патриотизма, национального самосознания и уважения к истории своей страны, а также формирование гражданской позиции у молодого поколения.

Проект призван активизировать деятельность, направленную на сохранение исторической памяти о ветеранах ВОВ, которые трудились в университете с момента его открытия.

Работа в рамках проекта предусматривает создание сайта с одноименным названием, на котором дополнено ранее изданное справочное издание «Нам просто было не до отдыха с тобой…» сведениями из личных дел и информацией из официальных электронных ресурсов: обобщенного банка данных «Мемориал»,

банка документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», портала «Память народа», банка данных «Книга памяти» Республики Беларусь, проекта «Партизаны Беларуси».

Обоснование социальной значимости

Важнейшей частью истории нашей страны, составляющей основу гражданско-патриотического воспитания молодежи, является Великая Отечественная война. Важность работы в этом направлении особенно чётко осознаёт библиотека, определяя его одним из приоритетных в своей деятельности. Библиотека призвана сохранить и передать молодым белорусам то сокровище, которое называется «историческим наследием» и научить ценить его. Социальная значимость проекта определяется острой необходимостью воспитания патриотизма у молодёжи, привития любви к Родине через расширение знаний об истории своей страны и прежде всего о событиях Великой Отечественной войны, сохранения исторической памяти. Изучение архивных материалов даст возможность молодым людям глубже проникнуть в суть трагических событий тех лет, испытать чувство гордости за героизм предыдущих поколений. Воспоминания бывших работников БрГТУ позволит сформировать не "киношное", а истинное знание о Великой Отечественной войне, поможет по - особому раскрыть значимость Великой Победы и вклад ветеранов ВОВ в становление и развитие университета.

Цель

Сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, работавших в университете с момента открытия.

Задачи

- Дополнить ранее изданное справочное издание «Нам просто было не до отдыха с тобой…» (автор-составитель Валерий Алексеевич Самосевич) сведениями из личных дел и информацией из официальных электронных ресурсов.

- Попытаться найти фотографии и другие документы в архивах университета и в периодической печати.

- Провести анализ полученных данных и обобщить материал.

- Создать сайт «Работники БрГТУ – ветераны Великой Отечественной войны».

Наши герои

Истории отваги, служения и жизни после войны: вдохновляющие портреты ветеранов Великой Отечественной.

БАДАЖКОВ Валерий Михайлович

Родился 29 июля 1927 года в с. Зюзя Барабинского района Новосибирской области. С 1944 по 1973 служил в Советской армии. Воевал на Дальнем Востоке. Освобождал город Харбин. С августа 1945 г. служил механиком-водителем танка II Забайкальского фронта.

Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

После войны Валерий Михайлович проходил службу в Вооруженных Силах СССР. В 1950 году закончил Окружные Объединенные курсы усовершенствования офицерского состава по специальности механик. Уволился в воинском звании подполковник. С 1986 по 1998 гг. работал комендантом первого учебного корпуса университета.

Из воспоминаний Валерия Михайловича

В декабре 1944 г. я был призван в Красную Армию в учебный полк, где велась подготовка сержантского состава. Находилась часть в посёлке Мальва Иркутской области. Жили в землянках.

Через 2 месяца подготовки пулемётчиком отправлен на запад в город Харьков. Там формировался отдельный танкосамоходный батальон. Я был одним из 5 членов экипажа.

Надеялись, что нас направят на Берлин. Вечером загрузили в эшелон и тронулись. Ночь проехали, разобрались - везут на восток.

В Чите повернули на Монголию, около границы разгрузились. Кругом степь. Поставили палатки и начали заниматься вождением и стрельбой.

В моём экипаже все старше меня. Я был назначен на должность механика-водителя танка и стал тренироваться. Считали, что мы участвуем в учениях совместно с монгольской армией в Монголии, а потом у перевала Хинган объявили о войне с Японией.

Наша задача была освободить Китай, точнее Маньчжурию, одну из его провинций на востоке, которая была оккупирована японскими войсками.

Лучше было бы воевать в Европе, чем в этой войне: проблемы с водой и продовольствием. Когда делали привал, монгольские солдаты («цирики») пригоняли стадо и нам готовили мясо. А соль сбрасывали с самолётов. Ели одно мясо.

Воду набирали так. Впереди шла разведка пешком или на танках, бурили скважины до тех пор пока не находили воду. И ждали пехоту, которая проходила 60-70 км в сутки. На перевале Хинган пошли дожди и пришлось юзом спускаться с гор и на танках.

Так до Харбина, противника почти не встречали, кроме прикованных цепью пулемётчиков смертников. Пехота их уничтожала.

Перед Харбином получили известие, что война закончена, и мы вошли в Харбин.

Китайцы с радостью встречали нас. Месяц отдыхали в городе. Потом погрузились в эшелоны, и часть была отправлена в Читу.БАНЧЕНКО Николай Иванович

Родился в п. Сагуны Подгоренского района Воронежской области 12 мая 1925 г. После окончания 7 классов работал в колхозе. В январе 1943 года призван в ряды Советской армии Подгоренским РВК.

С 18 января 1943 года курсант 365 ЗСП, 19 зап. Стрелковой бригады Приволжского военного округа. С сентября 1943 г по февраль 1944 – стрелок 140 ЗСП на Калининском фронте. С февраля по ноябрь 1944 года командир отделения и помощник командира взвода ружей ПТР 20 гвардейского стрелкового полка 7 гвардейской дивизии 2-го Прибалтийского фронта. Только за июнь-июль 1944 г. из 600 человек в батальоне, которому был придан его взвод, в живых осталось всего 17. С декабря 1944 по февраль 1945 года реабилитация поле тяжелого ранения в 414 военном госпитале УралВО.

Награжден орден Славы III степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Отечественной войны I степени.

После войны он остался в армейском строю. С февраля 1945 по декабрь 1945 – помощник командира взвода. С декабря 1945 года по май 1947 – бригадир – старший по ремонту боевых машин: Т-34, СУ-85, СУ-100, 39-го учебного полка 5 учебной танковой бригады Уральского ВО. С мая 1947 по февраль 1949 – старшина ремонтной роты 84 танкосамоходного полка 24 пулеметно-артиллерийской дивизии Приморского ВО. С февраля 1949 года по февраль 1950 курсант Киевского Краснознаменного объединенного училища самоходной артиллерии им. М.В. Фрунзе. В 1961 году закончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное, дважды Краснознамённое, ордена Красной Звезды училище им. В. И. Ленина по специальности ремонт и эксплуатация танков, тракторов, автомобилей и другой автобронетанковой техники с присвоением квалификации техник-механик. С марта 1950 по июль 1968 г. проходил службу в должности командира взвода, роты, начальника штаба танкового батальона. В 1968-1969 гг. служил в Чехословакии в составе ЦГВ, с октября 1969 по февраль 1971 начальник штаба танкового батальона Прикарпатского ВО.

По окончании службы в звании майора запаса с 1973 по 1982 год работал заведующим хозяйством в университете.

Из воспоминаний Николая Ивановича

Зима 1944 г. Боевые действия идут на Калининском фронте, в Калининской, теперь Тверской, области, в лесисто-болотистой местности. Пехотному батальону, в котором я воевал в составе взвода противотанковых ружьей (ПТР), была поставлена задача овладеть высотой, находящейся на переднем крае обороны противника. Она господствовала над нашим передним краем. Что создавало неблагоприятные условия для наступления нашего подразделения. После нашей артиллерийской подготовки мы пошли в наступление, но ожившие огневые точки противнику мешали успешному выполнению боевой задачи батальона. Особенно мешал на левом фланге оживший дзот противника своим пулемётным огнём. Сначала для уничтожения дзота был привлечён расчёт 45-милиметрового орудия, но он выполнить эту задачу не смог, так как сам был уничтожен противником после нескольких выстрелов. И тогда была поставлена задача командиром батальона взводу ПТР. Эту задачу мы выполнили, но потеряли один расчёт ПТР. После уничтожения дзота, наш батальон к исходу дня выполненную задачу по овладению господствующей высотой.

В июле 1944 г. мы воевали в Калининской области в составе 2-го Прибалтийского фронта. Шли наступательные бои по всему фронту. Батальон получил задание совместно с партизанами пройти в тыл противника и оседлать шоссе Псков - Двинск.

Прошли ночью хорошо, но утром, при захвате участка дороги, были обнаружены противником. Завязался бой с пехотой и бронемашинами противника. Бой длился более двух часов, пока не подошли наступающие части с фронта.

Задачу батальон выполнил, и в ночь мы перешли границу с Латвией на железнодорожной станции Зилупе и продолжали наступление на Резекне.

БОГДАНОВ Константин Степанович

Родился 15 сентября 1926 года в д. Козлово Грязовицкого района Вологодской области. Воевал на I Украинском фронте с октября 1944 г. Участвовал в прорыве немецкой обороны на Сандомирском плацдарме, форсировал реку Одер. Победу встретил в Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После войны продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. Майор. В 1955 году закончил военное техническое училище в г. Мичуринске, получил специальность техник по ремонту и эксплуатации автоспецтранспорта ВВС. В 1970 году уволившись в запас, Константин Степанович работал в Брестской ОТШ ДОСААФ, в отделе вневедомственной охраны при ОВД Московского района г. Бреста. С1989 по 1996 г. работал в нашем университете лаборантом по сложному оборудованию кафедры металлорежущих станков и промышленных роботов.

Из воспоминаний Константина Степановича

Последние дни января - начала февраля 1945 г. шло стремительное наступление, без сна и отдыха. Наконец-то был дан отдых - сутки. Остановились в большом селе. Ночь спали, а днём приводили в порядок себя, оружие и технику. Поздно вечером, в тёмное время, двинулись дальше. Пройдя несколько километров, батарея заняла огневую позицию. Было очень темно. Немцы открыли ураганный артиллерийский и пулемётный огонь по батарее. В отблесках огня можно было разобрать, что батарея находилась в нескольких метрах от крутого берега р. Одер. Огонь не прекращался, был ранен командир батареи и ещё несколько человек. При открытии огня с нашей стороны, противник замолчал. Поступил приказ - форсировать реку. На помощь пришли подразделения пехоты. По дощатому настилу орудие, в расчёте которого я был наводчиком, буквально на руках было перетащено на другой берег. Слева от нас шла работа - сапёры наводили переправу. Наша задача была обеспечить защиту переправы. На рассвете пришлось вести бой с танками и бронетранспортёрами противника. Когда совсем рассвело, налетели немецкие самолёты. Шла интенсивная бомбёжка, но сапёры ни на минуту не прекращали работу по возведению переправы. К вечеру противник отступил. Батарея двинулась дальше поддерживать пехоту, окружавшую г. Бреслау (Вроцлав).

СОКОЛОВ Никандр Иванович

Родился 23 сентября 1923 года в селе Знаменское Воскресенского района Горьковской области в семье крестьянина. В январе 1942 года был призван в Советскую армию и направлен в Горьковское училище зенитной артиллерии. После окончания училища в декабре 1942 года прибыл на Ленинградский фронт, где проходил службу до конца Отечественной войны в должности командира взвода.

Участник прорыва блокады Ленинграда,освобождал города Красное село, Пушкин, Выборг.

Награжден Орденами Отечественной войны I и II ст., медалями "За отвагу”, "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда».

После войны Никандр Иванович продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. В 1954 г. окончил академию им. М.Ф. Фрунзе по специальности разведывательная, Центральные зенитные артиллерийские офицерские курсы по профилю командиров полков в 1958 году, Академические курсы г. Киев в 1969 г.

В послевоенный период занимал должности - заместитель начальника штаба зенитной бригады, начальник разведки зенитной дивизии, начальника ПВО 50-й дивизии.

Уволился полковник Соколов с должности начальника противовоздушной обороны, прославленной 50-гвардейской дивизии, дислоцирующейся ныне в г. Барановичи. С 28 июля 1977 года по 5 июля 1991 года работал в нашем университете: заведующим лабораторией кафедры иностранных языков (1977-1980 гг.), преподаватель курса гражданской обороны (1980-1983), старшим преподавателем гражданской обороны кафедры строительного производства (1983-1988), старшим преподавателем кафедры архитектуры по курсу гражданской обороны (1988-1991). Принимал активное участие в общественной жизни института и города Бреста: являлся председателем Совета ветеранов войны института, первым заместителем начальника штаба ГО, нештатным лектором РК КПБ Московского района г. Бреста, заместителем председателя общества «Знание» института, членов комиссии контроля деятельности администрации при парткоме института, членом бюро комитета ветеранов Великой Отечественной войны г. Бреста Неоднократно за активную работу награжден грамотами и благодарностями.

Из воспоминаний Никандра Ивановича

Во время учёбы в Горьковском училище в мае-июне 1942 г. батарея находилась на огневой позиции и участвовала в отражении налётов немецкой авиации на г. Горький. Был наводчиком и заряжающим зенитного орудия.

После окончания военного училища в декабре 1942 г. был направлен на Ленинградский фронт в 169 зенитный артиллерийский полк Ленинградской армии ПВО командиром огневого взвода 85 мм зенитной батареи. Батарея вела огонь как по самолётам, так и на подавление огня миномётных батарей противника в районе Урицка. С наблюдательного пункта корректировал огонь зенитных батарей 3-го дивизиона. О высокой эффективности огня зенитчиков командующий артиллерией стрелковой дивизии полковник Шульманов писал в боевом донесении: «В момент проведения Красносельской операции 169-й зенитный полк своевременным и маневренным огнём обеспечил выполнение поставленной перед ним задачи по прорыву долговременной обороны противника».

Наша зенитная батарея противостояла не только налётам вражеской авиации, но и вела огонь на поражение по миномётным батареям противника. Зенитные, с дистанционными взрывателями, снаряды батарей 3 дивизиона рвались прямо над головами миномётных расчётов противника. Бойцы и командиры Ленинградского фронта переживали блокаду вместе с ленинградцами, и, хотя их паёк был чуть больше, но и они слабели от недоедания: в моей батарее было четверо бойцов, которые не могли подняться по тревоге и позднее были отправлены с диагнозом «дистрофия» в госпиталь. А те, кто покрепче, вместе с командиром убирали с ленинградских улиц умерших, хоронили погибших при бомбёжках.

При окончательном снятии блокады Ленинграда в январе 1944 г. участвовал в освобождении городов: Красное Село, Гатчина, Ропша, Пушкин (Царское село). Летом 1944 г. на Карельском перешейке вместе с дивизионом участвовал в боях по освобождению г. Выборга.

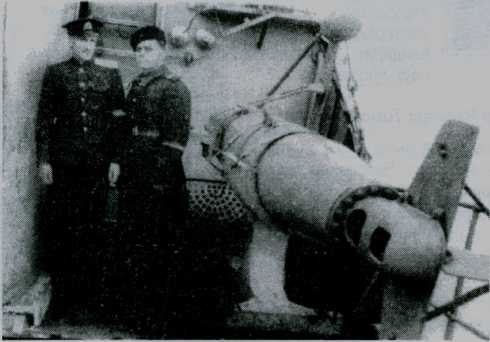

День Победы мы встретили под Ленинградом (Горелово). У меня во взводе было отделение радиосвязи. Связисты прослушивали эфир вечером 8 мая и поймали сообщение американских союзников на английском и немецком языках о подписании акта о капитуляции. И вот слышу: «Товарищ лейтенант, война закончилась!» Ну а 9 мая о Победе сообщило и наше радио. Самым ярким чувством в те дни было чувство радости: война закончилась! Мы остались живы! Было и сожаление, что день-два не дожили до победы погибшие товарищи. И всё-таки самым сильным было чувство радости. В этот день к нам в расположение 14 зенитной батареи 169 артиллерийского полка на огневую позицию в районе Горелово приехал фотокорреспондент и запечатлел меня и моих боевых товарищей возле моего 80 мм зенитного орудия.

В 2004 году побывал в Санкт-Петербурге на праздновании 60-летней годовщины снятия блокады Ленинграда, а чуть позже консул РФ в Бресте вручил мне, защитнику Ленинграда, памятный знак в честь 300-летия города моей боевой юности.

ВАСИЛЬЧЕНКО Василий Тимофеевич

Родился 24 января 1927 года в селе Хомутец Миргородского р-на Полтавской обл. Украинской ССР. Призван в ряды Красной армии 22 октября 1944 года. Участвовал в разгроме частей Квантунской армии на Дальнем Востоке в составе 13-ой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Освобождал корейские порты Юки, Расин, Сейсин и Гензан. Воинское звание ст. инженер-лейтенант; старшина 1 статьи.

После войны Василий Тимофеевич служил на тральщике, очищая бухты корейских портов от мин.

Награжден орденом Отечественной войны II ст. Лично из рук корейского лидера Ким Ир Сена получил медаль "За освобождение Кореи".

Демобилизован из рядов ВМФ в октябре 1951 года.

С сентября 1952 года по июнь 1957 года учился в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте и Новочеркасском политехническом институте по специальности промышленное и гражданское строительство с присвоением квалификации инженера-строителя. После окончания института работал прорабом, затем начальником центральной строительной лаборатории предприятия п/я № 16. С 1960 г. по 1963 г работал ст. преподавателем кафедры строительных материалов Усть-Каменогорского строительного института. В период с 1963 года по 1966 года обучался в аспирантуре Всесоюзного заочного инженерно-строительного института (ВЗИСИ). С 1963 года – начальник центральной строительной лаборатории предприятия п/я №16. С 1966 по 1968 год – начальник отдела исследований материалов и конструкций Степногорского управления строительства.

С сентября 1968 года работал в нашем университете преподавателем, доцентом кафедры «Технология строительного производства». С 1982 по 1984 годы - декан факультета водоснабжения и канализации. Специалист в области строительных материалов, технологии производства. Им опубликовано свыше 25 научных трудов и три авторских свидетельства на изобретения. Его работы в области технологии изготовления газозолобетонных изделий с предварительной активизацией смеси получили широкое признание в СССР. По предложенной технологии работали несколько технологических линий в Брестской области, а также в других регионах страны.

Кандидат технических наук, профессор.

Из воспоминаний Василия Тимофеевича

В октябре 1944 г., когда мне было 17 лет, я добровольно пошёл служить в армию. Направили меня всоставе команды призывников на Дальний Восток. Во Владивостоке нас перераспределили по разным частям.

Тех парней, которые были физически покрепче, отобрали в десантные подразделения. Так я попал в состав 13-ой отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В течение 9-ти месяцев мы прошли всестороннюю военную подготовку, особенно в области рукопашного боя. Мы были подготовлены как профессионалы десантных операций, поэтому психологически были готовы к самопожертвованию. 8-го августа 1945 г. наша бригада прибыла на остров Русский, где располагалась военно-морская база. Там мы получили необходимое количество вооружений и боеприпасов. Наш батальон, а их было три в бригаде, имел пулемётный взвод, взвод миномётчиков, взвод противотанковых ружей, разведчиков, связиста, санитара, кухню, хозчасть, три роты автоматчиков. Всего было в батальоне 750 человек, включая штаб. Такой батальон мог вести полностью автономные военные операции. В своё время известный немецкий военный теоретик, находившийся в войне 1812 г. на службе в русской армии, Карл Клаузевиц писал в своих трактатах о войне, что войну выигрывают батальоны.

Задача нашей бригады состояла в том, что мы должны были захватить порты Северной Кореи и удерживать их до тех пор, пока через Маньчжурию сухопутные войска Красной Армии не соединятся с нами. И когда мы им передавали порт, нас перебрасывалидля захвата следующего порта. Таким образом мы «сдали» Юки, Расин, Сейсин, Гензан.

Тактика взятия порта была следующая: сначала высаживали 1-й батальон, это была первая «волна» десанта. Захватывали прибрежную часть порта и отражали нападения японцев. Затем на следующий день высаживался 2-й батальон (вторая «война») и оттеснял противника из всего города. После этого, через сутки, третьей «волной» высаживался 3-й батальон и оттеснял противника на дальние подступы к городу. Из всех портов наиболее укреплённым был порт Сейсин. В этом городе располагалось офицерское военное училище. Весь гарнизон японцев – около 3-х тысяч человек. В этом порту мы понесли самые большие потери. Особенно первый батальон, первой «волны» - почти 2/3 личного состава батальона осталось в земле Северной Кореи.

Следует отметить, что японцы сражались отчаянно, а мы - яростно.

Среди морских пехотинцев около 20% были матросы из Черноморского и Балтийского флотов. Они принесли свою традицию в войну с фашистами. А традиция была такая: моряки немцев в плен не брали (немцы тоже моряков в плен не брали). Фашисты называли матросов «чёрные дьяволы». Да оно и понятно, ведь атака десантников «на опрокид» - и ни о каких пленных не могло быть и речи. Противник должен или сражаться, или убегать - третьего не дано.

Наши десантные операции обеспечивались кораблями Тихоокеанского флота: эсминцем «Войнов» и тремя десантными кораблями, мы их называли «амеки». Они нам были переданы Америкой по «ленд-лизу». Когда наступила очередь высадки десанта в Гензан, по радио было передано сообщение о капитуляции Японии. Наш батальон находился на эсминце «Войнов». Шли мы средь белого дня при ясной солнечной погоде. Что нас ждёт впереди, мы не знали. Японские гарнизоны подчинялись приказу о капитуляции, но некоторые из них продолжали оказывать сопротивление. На подходе к порту эсминец был атакован японской подводной лодкой. Но эсминец - корабль быстроходный и манёвренный, и он увернулся от торпеды. На крутом вираже градусов на 30 те, кто находился на верхней палубе, еле удержались за леера, предварительно натянутые вдоль бортов. Эсминец называют «грозой надводных лодок», он легко мог бы развернуться и пойти на таран подлодки. Но на нём был десантный батальон и строгий приказ «не смотря ни на что высадить десантников в порту. Высадку произвели без единого выстрела. Но японцы разоружаться и капитулировать не торопились, и мы сутки находились на своих позициях друг против друга на расстоянии 200 м, пока шли переговоры с японским командованием в предельном напряжении. Один выстрел мог бы спровоцировать бой. Но ни с нашей стороны, ни со стороны японцев провокаций не было. Наконец переговоры закончились на компромиссных условиях. Гарнизон японцев состоял из 5-ти тысяч солдат. Они нам сдали всё своё оружие, а мы их отпустили домой в Японию. Так закончился мирным путём последний эпизод войны с Японией в Северной Корее. Через сутки подошли части Красной Армии, и где-то километров за 5 от Гензана они встретились с частями американской армии, которые двигались с юга Кореи до 38-й параллели.

За успешные боевые действия 13-я отдельная бригада морской пехоты была удостоена звания «Гвардейской», а личному составу вручены письменные грамоты и благодарности Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

Осенью 1945 г. большинство личного состава морской пехоты было направлено на пополнение команды кораблей Тихоокеанского флота. Я попал на военный тральщик. Это боевой корабль для обнаружения и уничтожения морских мин и для проводки через минные заграждения кораблей.

Прослужил я на флоте 7 лет. Демобилизовался в октябре 1951 г в звании старшины I статьи.

Война - это не только военный подвиг, но это, прежде всего, и великая трагедия. Бывает горе длиннее жизни - это горе родных о погибших на войне сыновей и мужей.

КАРАСЕВ Борис Васильевич

Родился 2 марта 1925 г. ст. Ракша(Безобразова) Тамбовской области.

Воевал на Сталинградском фронте с 1942 г. Освобождал Украину и Польшу.

Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда".

В 1952 году закончил Харьковский политехнический институт им. В.И.Ленина по специальности «Двигатели внутреннего сгорания», квалификация - инженер-механик. В 1956 г. закончил аспиратуру при том же институте. В 1955 году присуждена учёная степень кандидата технических наук.

С 1956 до 1968 гг. работал в Белорусском институте механизации сельского хозяйства на должностях: до 1959 г. – доцентом, с 1959 –заведующим кафедрой гидравлики и гидросиловых установок и с 1961–– декан факультета электрофикации сельского хозяйства.

С 1968 года по 2000 Борис Васильевич работал в нашем университете. До 1982 года работал деканом факультета водоснабжения и канализации и одновременно до 1974 г. – заведующим кафедрой водоснабжения и очистки природных вод.. В 1979 г. избран по конкурсу профессором этой же кафедры и в феврале 1984 переизбран профессром кафедры водных ресурсов и систем, образованной на базе кафедр: «Технология воды» и «Водоснабжение и водоотведение». В 1988 году переведен профессором кафедры теплотехники, водоснабжения и канализации.

Автор 50 печатных трудов и изобретений, в том числе 5 книг. Признанием научных трудов и его успешной педагогической деятельности стали аттестат профессора (1985г.), звание кандидат технических наук, многочисленные грамоты и правительственные награды орден Знак Почёта и медаль "За трудовую доблесть".

Из воспоминаний Бориса Васильевича

В предвоенные годы, и особенно в начале Отечественной войны, все молодые люди были настроены патриотически. В нашем песенном репертуаре, в основном, были песни: «... броня крепка и танки наши быстры когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин...» и т.д.

Вот и я был призван в 17 с половиной лет (05.09.42 г.) вместе с моим другом (он был на год старше меня). Мы с ним вместе закончили курсы шофёров.

Вначале нас отвезли в город Горький в 20-й автоучебный полк, но там долго задержаться на пришлось. Буквально через месяц отобрали всех курсантов, имеющих водительские права, отвезли на автозавод, вручили нам машины (знаменитые полуторки ГАЗ-А), погрузили на железнодорожные платформы, и эшелон прямо пошёл под Сталинград. Разгрузились на станции Дубовка (севернее Сталинграда). И так мы оказались в составе 215 отдельного автомобильного батальона, 50-й мотомеханизированной бригады, 5-й танковой армии. Немцы отчаянно рвались вперёд, пытаясь захватить город Сталинград. Не жалели ни живой силы, ни техники, ни авиации. По существу, города как такового уже не было: сплошные руины и пожарища. Наши войска, хотя и в меньшем составе, но сражались с удвоенной и с утроенной силой.

Тем, кто интересуется историей Сталинградской битвы, советую прочитать книгу Н.Н. Крылова «Сталинградский рубеж». - М.: Воен. Книга, 1984. (Н.Н. Крылов всё время обороны Сталинграда был начальником штаба 62 армии, которая весь период обороны сдерживала натиск немцев).

Вот со Сталинграда началось моё боевое «крещение». Какова была работа фронтового шофёра? Автомашина по существу не стояла. Перевозки боеприпасов на передовые позиции, с передовой, с полевых госпиталей раненых в эвакогоспитали от фронта. И день и ночь отдыхали за рулём. Никаких казарм не было. Кабина машины со всеми «удобствами». Сплошные бомбёжки, артобстрелы, бездорожье. К тому же с 1942 на943 год зима была на редкость лютая. Самое сложное, помню, это завести машину, если она постоит на морозе. Говорят на войне страшно. Я бы так не сказал. Опасно, но не страшно, привыкаешь и свыкаешься с соответствующей обстановкой. От артснаряда не убежишь, а вот от авиабомбы можно убежать, уехать и укрыться. Такое было не раз. Вот такая трудная, изнуряющая служба продолжалась до лета 1943 г. Вдруг судьба изменила мою военную жизнь в лучшую сторону. Загрузился я в очередной раз снарядами и ехал к месту назначения, но в пути сильно поломалась моя машина. Ехать я дальше не смог. Расстояния относительно большие, связи нет.

Наконец на третий день удалось с попутной машиной сообщить в часть о моей поломке. Через двое суток приехала с нашего батальона машина. Перегрузили мой груз, а меня на буксире затянули в полевые ремонтные мастерские. Пока мою машину ремонтировали, приехал некий капитан, и с начальником мастерских посадили меня на отремонтированную немецкую трофейную машину типа джип (вездеход-тягач). И с капитаном мы уехали в город Старобельск, где размещался штаб 12 общевойсковой армии. Так я попал в штаб армии в автотранспортный отдел, а капитан оказался старшим автоинспектором отдела. В составе 12 армии мы освобождали от немцев Донбасс и дошли до г. Запорожье. После освобожденья Запорожья 12-ю армию направили на переформирование. Погрузили технику на железнодорожные платформы и повезли в освобождённый г. Харьков. В это время организовался штаб Харьковского военного округа. Все машины (вместе с шофёрами) разгрузили и передали в распоряжение штаба военного округа.

В штабе Харьковского военного округа я служил до дня демобилизации, сначала личным водителем начальника штаба генерала Н.А. Чернышевича, затем командующего округом генерала армии И.В. Тюленева Имею 24 правительственные награды. В том числе орден Отечественной войны I ст. и орден Знак Почёта. Медали: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За трудовую доблесть».

КАМЕЙША Болеслав Иосифович

Родился 7 апреля 1924 года в д. Бакиново Дзержинского района Минской области. В 1938 году закончил семилетнюю школу и поступил в Минское педагогическое училище. С осени 1941 года поддерживал связь с партизанами, а соенью 1942 года стал их связным. 3 декабря 1942 года ушел в партизанский отряд. В качестве партизана-пулеметчика, комсорга роты находился в отряде «Большевик» бригады им. Сталина Барановичского соединения. С октября 1941 г. рядовой в партизанском от-ряде "Большевик" Барановичского соединения. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями "За боевые заслуги", "Партизану Великой Отечественной войны". В 1944 г. участвовал в партизанском параде в г. Минске.

После освобождения Беларуси работал инспектором РАЙОНО, 2-ым, а затем первым секретарем РК ЛКСМБ, заведующим районо г. Ивенец Барановичской области. В 1951 году как офицер запаса призван в Советскую Армию. Служил в Бресте до декабря 1955 года в должности заместителя командира роты по политчасти. После увольнения остался в Бресте. Работал в облоно (1955-1959). С декабря 1959 по декабрь 1962 инструктор отдела школ обкома КПБ. С января 1963 по декабрь 1964 заместитель заведующего идеологическим отделом сельского обкома партии. С января 1965 - заместитель заведующего отделом пропаганды и агитацииобкома КПБ. В 1950 г. закончил Барановичский учительский институт с присвоением квалификации учителя истории 5-7 кл. семилетней и средней школы.

В 1959 году закончил исторический факультет Минского педагогического института им. Горького. В 1966 году поступил в аспирантуру института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР, которую закончил в 1970 году. В мае 1971г защитил диссертацию «Религиозная секта евангельских христиан святых сионистов и её реакционная сущность». Присуждена ученая степень кандидата исторических наук. В 1974 году присвоено ученое звание – доцент.

С 1972 г. по 1983 г. Болеслав Иосифович заведовал кафедрой истории КПСС нашего университета. С 1983 г. по 1991 доцент кафедры истории КПСС. Доцентом Камейша Б.И. опубликовано 27 научных работ. В 1985-1986 гг. принимал участи в подготовке энциклопедического словаря «Брест» (подготовлено 7 статей).

Кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. Кандидат исторических наук, профессор.

Из воспоминаний Болеслава Иосифовича

22 июня 1941 года я, уроженец (7 апреля 1924 г.) дер. Бакиново Дзержинского района Минской области встретил войну в качестве выпускника Минского педагогического училища им. Н.Крупской. Главный учебный корпус его находился на ул. Советской, недалеко от современного цирка, а общежитие - на ул. Фрунзе, недалеко от парка им. Горького. Накануне, в субботу вечером, парк шумел музыкой и весельем, а в воскресенье намечалось открытие Комсомольского озера, в сооружении которого мы принимали непосредственное участие. В понедельник, 23 июня, наша группа должна была сдавать последний экзамен. А там - получение диплома учителя начальных классов, выпускной вечер и прочие приятные хлопоты по этому поводу. В воскресенье утром поспать подольше обычного не дали беспрерывно гудящие над городом самолеты и слабослышимая пушечная стрельба. Некоторые студенты (в комнате проживало двенадцать человек), укрываясь с головой, урчали: «Наверное какие-то учения затеяли. Поспать не дадут». Часов в 10-11, высыпав на улицу, наблюдали за высоко летящими самолетами и разрывами зенитных снарядов. И только выступление по радио В.М.Молотова внесло ясность - война. Германия, несмотря на договор о ненападении, развязала войну с Советским Союзом. Не помню, по чьей инициативе или распоряжению, но через час большинство проживавших в общежитии студентов были уже в педучилище. Тут же была дана команда: освободить учебные аудитории, кабинеты и другие помещения под призывной пункт. К концу дня он был оборудован, явились люди в армейской форме, и началась работа. Насколько мог я тогда видеть, сразу же стали появляться добровольцы, еще без повесток. Уже в первый день войны в Минске их было немало. В понедельник, 23 июня, был последний экзамен - по белорусской литературе. Сдавал его в помещении второго учебного корпуса - на Немиге, где раньше размещалось еврейское педучилище. Наш уважаемый преподаватель Квятковская, утираясь платочком и еле сдерживая слезы, в течение полутора часов приняла экзамен у всей группы (25 человек).

24 июня группа студентов попыталась пройти на ул. Советскую, в училище. Но... На центр города обрушилась армада немецких бомбардировщиков, Минск стал превращаться в пылающий костер. В тот же день я ушел в Степянку (пригород Минска), где в школе, в расположении военного городка (летчиков) работали и жили моя старшая сестра с мужем и родившимся 15 июня 41-го года сыном.

Через пару дней, когда в Минске практически никакой власти не осталось, город горел и был парализован, мы решили с семьей сестры уходить на восток.

Ночь на 28 июня провели в какой-то полузатопленной трубе, пережили ожесточенную артиллерийскую дуэль. Утром, пытаясь продолжить путь, на дороге увидели танки с крестами на броне. Пришлось возвращаться в оккупированный город. Еще много дней на северо-западе от Минска шли бои, громыхала артиллерия. И только к концу июля окружными дорогами и дорожками вернулся домой, в Бакиново, в небольшую, дворов на 25 деревушку, возникшую в начале 20-х годов на земле бывшего польского помещика. Расположилась она недалеко от шоссейной и железной дорог Минск-Столбцы, отделённая от них труднопроходимыми торфяными болотами, окруженная со всех сторон лесами. Здесь и оставили технику, оружие, снаряжение и все прочее армейское имущество, наверное, не один полк или дивизия. Буквально горы всего этого добра находились в окружающих деревню лесах.

Трудно судить об участи большинства командиров, политработников, бойцов этих частей и подразделений, но довольно многочисленные группы таких окруженцев остались в здешних лесах. Говорить о них как о партизанах, наверное, преждевременно и неточно: каждый из них считал свое нынешнее положение временным и надеялся вернуться к своим, а на данное время стояла задача - просто выжить. Укрытие у них было - лес, но надо было чем-то питаться, во что-то одеваться. Отмечу, что во время отступления Красной Армии белорусский крестьянин делился с ее бойцами всем, чем только мог: хлебом, молоком, картошкой. Но полное взаимопонимание лесные солдаты находили с нами, мальчишками, ставшими основными поставщиками еды, одежды, а затем и оружия.

Первоначально это оружие, в т.ч. тогда немногие еще автоматы ППД, винтовки, а то и минометы, шли в дело у нас - любителей пострелять (а кто в этом возрасте не любит этого!) Прятали, перепрятывали, создавали запасы патронов. Где-то к осени к моему отцу, известному в округе кузнецу, явился Семен Юхович, житель соседней деревни Новая Рудица, заведовавший там сепараторным пунктом. Потом он стал известен под кличкой дядя Клим. С его детьми мы в свое время посещали одну школу в д. Боровое, центре нашего сельсовета. Поэтому С. Юхович знал не только отца, но и меня. Что-то с отцом они мастерили в кузнице, а затем, закончив с делами, Юхович попросил меня его немного проводить. Расспросив о житье-бытье, об учебе в Минске, о настроениях в деревне и взрослых, и подростков, он посоветовал не тратить зря патроны на бесцельную стрельбу, а понадежней прятать оружие и боеприпасы. Во-первых, оно не должно попадать в руки оккупантов и уже появившихся «бобиков» (полицаев) и, во-вторых, оно скоро может понадобиться. Расспросил о посещавших деревню окруженцах (у нас тогда еще никто живого немца не видел). Попросил как только возможно помогать оставшимся здесь бойцам и командирам. «Тем более, - улыбнулся он, - ты же комсомолец, да и грамотеж- ка кое-какая есть. Видимо, понимаешь, что борьба против оккупантов только началась».

В деревне, кроме меня, были еще два комсомольца - Стефан Ворон и Казимир Тихонович, да еще до десятка мальчишек поменьше, но тоже жаждущих не только пострелять, но и помочь оставшимся здесь бойцам. Разумеется, какого-либо разговора о подпольной организации не велось, и Юхович, естественно, своих планов и намерений не раскрывал.

В течение осени 41-го, выполняя эти просьбы или советы своего старшего товарища, мы запрятали, в основном закопали, большое количество боеприпасов и оружия.

Настала первая военная зима, поползли слухи о партизанах, а вскоре появились и листовки с призывом вести борьбу против оккупантов и их прихвостней. Помню как сейчас, какое воздействие произвело на нас обращение к населению «Отряда № 420». Но в деревню стали наведываться и полицаи. Они разнесли и развесили по хатам свои гитлеровские плакаты, листовки, в которых расписывался «рай» в Германии, призывы к молодежи туда ехать. Здесь же грозили расправой над теми, кто будет оказывать помощь партизанам. Встречи с партизанами, их визиты в деревню стали возможными только под покровом темноты. О том, что «наши бойцы» живут в лесу в землянках, мы догадывались, но их никогда об этом не расспрашивали. Понимали - это опасно, может кто-либо проболтаться. И вот, в 20-х числах декабря, посланец от С. Юховича известил нашу комсомольскую группу о предстоящей акции карателей против партизан в лесном массиве в районе деревень Полоневичи-Ливье-Мостище. Очень просил предупредить об этом наших друзей в лесу. Была примерно известна и дата похода и их проводник. И здесь впервые нам стала известна кличка Юховича - дядя Клим. Разумеется, все это было сделано.

Оказалось, что в нашей деревне нашелся один выродок, способный на подлость. Был это Колька Доморацкий, сын единственного в селе единоличника, мой ровесник, ходивший в первый класс начальной школы в течение семи лет. Не знаю точно как, когда и при каких обстоятельствах, но он в то время был лесником в том обходе, где находились партизанские землянки. Совершая регулярные обходы, он выследил это местонахождение и раззвонил об этом, а, возможно, и специально донес немцам. Во всяком случае, они его прижали: веди, но если обманешь - пристрелим. Опасаясь прежде всего за свою шкуру (ведь он шел впереди под дулом автомата), Колька вывел карателей известными ему тропами в тыл расположенным в глубине леса землянкам. Каратели, открыв внезапный огонь, забросали землянки (их было две) гранатами. Стоявший в окопчике и направленный в сторону предполагаемого появления врага «максим» так и не был использован. Успевший выскочить из землянки пулеметчик, пограничник Вася Серегин, был тут же прошит автоматной очередью. Все это мы увидели, посетив по просьбе дяди Клима эти места.

Вечером, 24 декабря, по его же предложению уцелевшие бойцы, некоторые раненые и обмороженные, собрались в овине возле дер. Бакиново. При коптящем светильнике (так горел телефонный кабель) обсуждались вопросы: «Как быть дальше? Где спасение? Чем помочь?» На мое предложение: «Пока бойцов спрячем по хатам», - дядя Клим возразил: «Думаешь, немцы и полицаи оставят в покое вашу деревню?». В тот же вечер организовали сбор одежды, обуви, продовольствия (благо, немало оставленного здесь имущества было подобрано местными жителями). Была оказана первая помощь раненым и обмороженным. По распоряжению дяди Клима все бойцы были временно устроены в соседних деревнях - в Боровом, Шабуневке и Н. Рудице.

Через пару дней нашу деревню окружили гитлеровцы, и каждый дом, сарай, погреб и другие подобные места были тщательно обысканы. И если бы хоть в одном из них был обнаружен партизан - печальная участь ожидала и того, кого нашли, и тех, кто прятал.

Начался новый, 1942 г. Оккупанты и их прислужники охотились за молодежью для отправки на работу в Германию. Одной из первых жертв стал член нашей группы, мой хороший товарищ, смелый парень Стефан Ворон (так и не возвратившийся из Германии).

Необходимо было где-то определяться. По совету дяди Клима попытался устроиться в одну из школ учителем, но безуспешно. При его же содействии оформился возчиком молока, но в одну из таких поездок в г. Дзержинск едва не был схвачен для отправки на работу в Германию. И от этой «должности» пришлось отказаться. С наступлением весны, когда укрытием стал каждый кустик, не говоря уже о лесе, активность группы возросла: все больше рос спрос на оружие, боеприпасы, активизировалась разведка, вылазки в соседние деревни, все чаще к нам наведывались такие же подпольщики из других сел.

И только осенью 1942 г. я был определен учителем начальных классов Новоселков- ской семилетней школы. Как это происходило, следует хотя бы кратко рассказать о создании и деятельности Дзержинского партийно-комсомольского подполья в 1941-1942 гг.

В августе 1941 г. на квартире у П. Н. Хмелевского (г. Дзержинск) был создан комитет «Смерть фашизму» в составе: Г.В. Будай, П.Н. Хмелевский, И.А. Жуковец. Тут же было оформлено создание подпольной партийно-комсомольской организации (см. «Всенародная борьба в Белоруссии...», т.Ш, стр. 132, Минск, 1983 г.). Одним из активных организаторов подполья на селе и был Семен Юхович (дядя Клим), принимавший деятельное участие в комитете «Смерть фашизму», а весной 1942 г. от нелегальных групп деревень Боровое, Касиловичи и Бакиново, введенный в его состав.

Боевая группа подпольщиков сложилась в дер. Новоселки (М. Лимонтов, Н. Черенок, С. Бурко и др.). Однако к осени 1942 г. многие из них попали под подозрение оккупантов и вынуждены были уйти в партизанские отряды. В числе пополнивших ряды подпольщиков оказался и я вместе с мужем сестры - он получил справку из Дзержинского РайОНО как директор; я - учитель начальных классов («свои» люди и там были!).

В Новоселках ночью ходили на диверсии и вели разведку. Но здесь же, пожалуй за все время войны - подполья, партизанства, да и в послевоенное очень трудное время, я однажды попал в самое безнадежное, казалось, безвыходное положение, когда страх, и не столько за себя, сколько за родных и близких - дома оставались мать, отец, сестры (одна - меньшая - сидела на повозке). Объезжая Дзержинск через Пеняку, Дягильно, уже приближались к Новоселкам, осталось пересечь гравийную дорогу Дзержинск-Пугчино. Неожиданно на этой дороге останавливается, увидев приближающуюся повозку с людьми, колонна грузовых автомашин с гитлеровцами. По команде они спешиваются и, как обычно это делали, автоматы на живот - ждут.

Обстоятельства этой поездки таковы: накануне была встреча с партизанским командиром. Он попросил помочь с оружием и особенно с патронами. И вот мы с Генкой Хац- кевичем вызвались отправиться в Бакиново, где все это было нами же запрятано, и доставить в Новоселки. На дно повозки уложили винтовки, пару револьверов, несколько гранат, патроны. Оружие и боеприпасы были укрыты сеном, а сверху уложены кое-какие продукты и торбочка с хлебом, салом и бутылка самогона (на всякий случай).

Так, несколько минут двигаясь, подъехали к остановившейся колонне. Кто, куда, откуда и много других вопросов стал задавать подошедший офицер. Проверили документы. Здесь, в эти минуты я вспомнил весь небогатый запас знаний немецкого языка (учили-то неохотно и только один час в неделю!). Старался все объяснить на каком-то диком наречии немецкого языка. Получив ответы на все вопросы, офицер, пошарив руками по верху повозки, обнаружил и прихватил торбочку с хлебом, салом и бутылкой, но... дальше искать не стал. Пробормотав «гут, гут», махнул рукой и разрешил переезжать дорогу. А если бы обнаружил арсенал?

В октябре-ноябре 1942 г. в Новоселках снова начались аресты, поэтому большинство подпольщиков ушло в партизаны, а комитет «Смерть фашизму» по этой же причине перестал существовать (см. Энцыклапедыя псторьм Беларуси т.Ш, стр. 252-253, М1нск, 1996 г.). В числе ушедших оказался и я, но, к сожалению, моя старшая сестра Бронислава в начале 1943 г. была схвачена гестапо, где и погибла (по видимому в Дзержинске).

Итак, я - рядовой партизан отряда «Большевик» бригады им. Сталина Барановичского соединения. Сразу же был назначен вторым номером к ручному пулемету конструкции Дегтярева Потом буду и первым, стану комсоргом партизанской роты, членом подпольного Ивенецкого райкома ЛКСМБ, получу воинское звание «сержант» и буду командиром отделения. В ту же ночь вместе ушли в отряд члены нашей Новоселковской группы - Стась Марецкий, Виктор Черник, Леня Ермолович, Миша Павлов, Генка Хацкевич, прихвативший кроме оружия и баян.

Первое боевое крещение получили сразу при следовании небольшим отрядом в направлении Налибокской пущи: на территории Ивенецкого района попали в устроенную местными полицейскими засаду. Были убитые и раненые. В числе погибших - мой ровесник и одноклассник Миша Амбражей из соседней с нами деревни Волка.

Из событий сорок третьего года запомнилось участие в разгроме вражеского гарнизона в д. Налибоки, фактически закрывавшего пути в одноименную пущу - базу партизан, (см. Энцыклапедыя псторьм Беларуа т. IV, стр. 274-275, Мжск, 1999 г.).

А затем - обычные боевые операции в Дзержинском районе, поблизости от моей родной деревни, где я знал каждую тропку: минирование дорог, уничтожение линий связи, сбор, добыча и доставка в отряд оружия и боеприпасов, разведка.

Остались в памяти события, связанные с карательной экспедицией немецко- фашистских захватчиков в Воложинском, Ивенецком, Любчанском, Новогрудском, Юра-тишском районах, на территории которых находилась Налибокская пуща. Проводилась она (кодовое название «Герман») под командованием генерала фон Готтберга с 1 июля по 11 августа 1943 г. (см. «Нацистская политика «выжженной земли» в Белоруссии», стр. 255, Минск, 1985 г).

Накануне этой акции небольшие подразделения и группы партизан как обычно находились на боевых заданиях в районе путей сообщения оккупантов по линии Минск- Столбцы. Наша рота (командир лейтенант С. Бобров), около 25 человек, неплохо вооруженная, получила задание по уничтожению живой силы противника. Как правило, партизаны для этих целей использовали хорошо устроенные засады.

В качестве проводника провел я своих боевых товарищей через заболоченные торфяные заросли к шоссейной дороге на участке Дзержинск-Негорелое. Поскольку немцы расчищали железные и шоссейные дороги, вырубая по обе стороны на 150-200 метров не только деревья, но и небольшие кустики, партизанам пришлось замаскироваться ветками. Залегли метрах в 30-40 от дороги. Пропустили пару легковушек, затем колонну тяжелых грузовиков. Но вот показались две большие открытые машины, плотно загруженные солдатами. По команде открываю огонь из своего «Дегтяря», как мне тогда казалось, по смотрящим прямо на меня фашистам. Один диск закончился, второй номер подает новый. Успевшие выскочить из машин гитлеровцы ведут ответный огонь из-под колес грузовиков с противоположной насыпи шоссе. Туда же направляю огонь из пулемета. По команде «отходить» в горячке боя хватаюсь за раскаленный ствол пулемета. Потом довольно долго пришлось ходить с перевязанной рукой. По сведениям связных, в этом бою было уничтожено более тридцати гитлеровцев.

Этот бой проходил в 2-2,5 км напрямую от моей родной деревни Бакиново. Естественно, о том, что я партизан в деревне никто не знал. Если бы об этом стало известно оккупантам - вся родня, а возможно и деревня были бы немедленно уничтожены. Домой я не побежал, остался в лесу, а зашедшие в наш дом друзья передали, что жив и здоров, принесли мне кусок домашнего хлеба. Значительно позже, когда я смог побывать в одну из ночей дома, мне показали пулю от немецкого крупнокалиберного пулемета, которая, пробив стену нашей хаты, ударилась о другую стену и упала.

Спустя тридцать с лишним лет, будучи на нашей партизанской встрече 3 июля в Дзержинске, и посещая места боев минувшей войны, я, к своему удивлению, разыскал ложбинку, где стоял мой «Дегтярь» и лежала кучка проржавевших гильз.

Летом 1943-го г. комиссар нашего отряда Павел Хмелевский поручил мне взять на учет всех комсомольцев своей роты, а чуть позже я был назначен ее комсоргом. Какой- либо канцелярщины в этом деле не было, то есть бумаг не вели. Помню, как принимали в комсомол ребят, выходцев из Ивенецкого района. Конечно, перед выходом на крупные боевые операции ставились задачи и перед комсомольцами роты. Забегая несколько вперед, тоже могу сказать и о моем участии в работе Ивенецкого подпольного райкома ЛКСМБ, членом которого я стал с 1 января 1944 г. Никакой «писанины» не было и быть не могло. Заходил в роту секретарь этого райкома Андрей Михайличенко, велась беседа о текущих делах, ставились какие-то конкретные задачи.

Вернемся, однако, к карателям. Очевидно, что никто из нас о надвигающейся угрозе не знал. Но уже по тому, что в начале июля окружающие деревни стали наводняться оккупантами и их сателлитами в виде батальонов украинцев, эстонцев, латышей, догадывались, что предстоит что-то серьезное. И партизаны из зоны своих постоянных боевых действий стали отходить поближе к своему «дому» - к пуще. Так с отдельными стычками миновали Рубежевичи (бывшая старая, до 1939 г., граница). Вскоре достигли лесных массивов в Налибокской пуще. А каратели все сжимали кольцо и вскоре полностью блокировали пущу. В начале операции «Герман» наш отряд устроил засаду вблизи сожженной фашистами еще ранее деревни Полдорожье, уже в самой пуще. Разгромив вражескую колонну, захватили портфель с документами, в т.ч. и план самой операции. В значительной мере этим обстоятельством был сорван план гитлеровцев, рассчитанный на полное уничтожение партизан.

Из событий тех очень трудных и тяжелых дней запомнилось до мелочей посещение, вернее суточное пребывание на хуторе Дзержиново где-то в середине июля. Там мы, группа отходивших под натиском карателей партизан, имели редкую возможность видеть и слышать старшего брата Феликса Эдмундовича Дзержинского Казимира и его жены Люции, проживавших в то время в своем родовом имении. Это был рассказ и наши расспросы о семье Дзержинских, состоявшей из родителей, их пяти сыновей, в т.ч. и Феликса, и трех сестер. Партизаны, естественно, скоро оставили хутор. Гитлеровцы жестоко расправились и с усадьбой (сожгли дотла) и с ее жителями - Люцией и Казимиром Дзержинскими. Почти три с половиной десятилетия спустя, в дни празднования 100- летия со дня рождения Феликса Эдмундовича (1977 г.), мне в составе группы преподавателей Минской Высшей партийной школы (я вел занятия в ее Брестском филиале) довелось побывать в этих местах.

Когда после осмотра музея Ф.Э.Дзержинского в Ивенце прибыли в Дзержиново, директор музея сожалел о том, что не может в деталях описать саму усадьбу, музей, находившийся в двухэтажном жилом доме - все уничтожили фашисты. Зверски убили и обитателей дома. Я попросил слово и, к удивлению нашего экскурсовода (директор музея), своих коллег, в деталях стал описывать и дом, и что там находилось. Постарался ответить на возникшие вопросы и, в первую очередь, об обстоятельствах моего пребывания здесь летом сорок третьего года.

Бригадой им. Сталина (командир П. Гулевич, комиссар А.Мурашов, начальник штаба И.Карпов) была предпринята попытка прорыва плотного окружения карателей. В числе посланных в разведку я оказался на пару с минским хлопцем Николаем Асташонком (по кличке Шмага). Однако попытка эта успехом не увенчалась, и бригада с большим обозом, ранеными и больными повернула обратно. Мы с напарником (был он чуть меньше меня ростом и на два года моложе) оказались загнанными в болото, где и просидели до рассвета под непрерывным обстрелом карателей. Они рассчитывали, что окружили крупную группировку партизан. И только к утру, возле самой огневой точки смогли пересечь «линию фронта». Затем, в течение недели без пищи и воды (изредка питаясь черникой), блукали по тылам карателей, держа путь на восток. Двигались только ночью, днем пытались как можно надежнее укрыться, хотя не всегда это удавалось: ведь выбирали это место еще затемно. Так, однажды рассвет застал нас возле хутора. Залезли в густой кустарник. И где-то к середине дня в эти кустики пожаловала свинья со своим выводком. Хорошо, что хозяйка не пошла ее искать, а позвала. И свиное семейство с шумом и визгом бросилось на зов. А на самом хуторе слышались разговоры, команды (в т. ч. на украинском языке) карателей. В другой раз, уже выбравшись из пущи, недалеко от деревни Тесновая залегли на дневку в рожь (казалось, очень густую). Вдруг услышали редкую стрельбу, крики, команды. Оказалось (это мы узнали уже вечером) в деревню приехали немцы и полицаи за молодежью. Хлопцы и девчата - ходу кто куда, в том числе и в «наше» жито. Погоня, стрельба, а мы лежим и ждем своей участи.

К вечеру вышли в окрестности деревни Петриловичи. Там было тихо: каратели деревню сожгли полностью, а всех ее жителей угнали. И где-то на опушке небольшого леса нам несказанно повезло: нашли в большой «кужельной» торбе целую буханку крестьянского хлеба, брошенного кем-то из спасавшихся от погони. Так мы вышли из блокадной пущи. Через пару ночей, имея в запасе хлеб и непрерывно его жуя, вышли к моей деревне, а затемно посетили мой дом, где сбросили грязное, прогнившее белье. Нашлась кое-какая «одежка» мне и Николаю. К сожалению, уже после блокады, в одной из схваток с гитлеровцами, в свои 17 лет он погиб.

Каков же итог операции «Герман»? Конечно, партизаны понесли определенные потери - и в живой силе, и материальные. Но каждый, можно сказать, молил Бога: чтобы только не ранило, зная как с такими поступают фашисты. В связи с этим вспоминается высокий, статный парень где-то из-под Винницы, украинец Василий Слепченко. Весельчак, балагур и отчаянный парень-подрывник. В одной из стычек с карателями разрывная пуля угодила ему в колено, фактически перебила ногу. Кругом болото, наседают каратели. Как он просил, вернее молил: только не оставляйте врагу, лучше добейте. Однако вскоре затих - умер от большой потери крови.

Всего операция «Герман» продолжалась больше месяца. В ней было задействовано гитлеровцами свыше 50 тысяч человек, значительное количество боевой техники, в т.ч. авиации. Каратели разграбили и сожгли более 150 деревень, убили почти 5 тысяч мирных жителей, 21 тысячу вывезли в Германию, отнеся все эти цифры на счет убитых и плененных партизан, (см. Энцыклапедыя псторьи Беларуа, т. II, стр. 518, Мшск, 1994 г.).

Осенью 1943 г. наш отряд принял участие в так называемой «рельсовой войне». К железной дороге вышли правее станции Колосово (направление Минск-Барановичи). Темень, моросит дождь; держась друг за дружку, сквозь буреломы и заросли пробираемся к «железке». На расстоянии около двухсот метров от нее лес вычищен, устроены завалы, ловушки, сигнализация, а вдоль дороги - укрепления охранников: бункеры, огневые точки, окопы с ходами сообщения. Неожиданно для нас темень сентябрьской ночи озарили несколько ракет. Охрана открывает бешенный огонь, пули срезают ветки, маленькие деревца. Тут ведь все пристреляно и рассчитано. Появились первые убитые и раненые. Партизаны вынуждены были повернуть обратно. По возвращении в пущу командование отрядом (командир А.Макеев, комиссар П.Хмелевский, начальник штаба А. Гавриш) дает задание отдельным группам подрывников: пробраться к железной дороге в любом месте и подорвать рельсы (независимо где они будут уложены на дороге или лежащие в запасе). Во главе с командиром взвода лейтенантом А. Евламенко веду группу хорошо знакомыми тропинками (в свое время ходил по ним в Негорельскую школу) к одноименной станции. Миновав все опасные участки, вышли метрах в 300-500 левее станции. Залегли в елочных посадках (недалеко от станций их немцы оставляли). По шпалам навстречу друг другу, тихонько переговариваясь, топают охранники. Справа от нас - огни станции, почти рядом. Однако через некоторое время охранники что-то заподозрили. Тут же скатились за противоположную сторону насыпи, взвилась осветительная ракета, а затем темень ночи прорезали несколько автоматных очередей. Конечно же, ни о каких рельсах речь идти уже не могла (дай Бог самим унести ноги). Другими тропками, прямо по болотистому лугу, миновав реку, шоссейную дорогу, мы вышли в спасительный лес. Как видно, не все боевые операции заканчивались так, как хотелось бы или задумывалось.

Глубокой осенью 43-го года, где-то в конце ноября, когда на замерзшей земле уже лежал снег, но ездили еще на колесах, наша группа, получив новое задание, отправилась в путь. Выйдя из родной пущи, я почувствовал недомогание, пару дней крепился, но, зайдя обогреться в теплое помещение, потерял сознание. Тут же была снаряжена повозка, и в сопровождении А.Тихоновича и С. Марецкого меня отправили обратно в лагерь. Врач М.Лившиц, осмотрев, констатировал - сыпной тиф. В санчасти отряда оставлять нельзя - это очень опасно для других. Тогда меня, в сопровождении доктора, повезли обратно. Сейчас даже трудно представить и поверить: температура у меня за 41 градус, путь - километров 25 по тряской дороге и минусовой температуре воздуха. Привезли на хутор возле деревни Пильница, где в довольно просторной избе кроме хозяев с детьми проживала семья Чернявских из деревни Кречеты, сожженной в блокаду в июле того же года. Чернявские - отец, мать, трое детей - по национальности поляхи,приютили, несмотря на опасность, партизан вместе с лазаретом на неопределенное время. Провалялся я там почти два месяца. Около двух недель в бреду, без всяких лекарств, подхватив в дороге туда-обратно двустороннее воспаление легких, осложнения ушей, глаз и пр. Только в середине января уже 44-го года, когда стала явной угроза налета т.н. «легионеров» (о них - ниже), партизаны успели уйти. На следующий же день хутор был окружен, «легионеры» жестоко избили и хозяев и Чернявских, допытываясь: где партизаны? Весь хутор сожгли. Об этом рассказали Чернявские, когда в 1980 г. мне довелось их навестить в Польше, где они тогда проживали.

А в феврале или начале марта 1944 г. в одной из операций по уничтожению линии телеграфно-телефонной связи оккупантов, все в том же Дзержинском районе был ранен, поставленной немцами миной-ловушкой. Советские партизанские отряды и бригады были многонациональны. Естественно, что костяк, основу, их составляли белорусы и русские. Так, к моменту освобождения Беларуси (июль 1944 г.) в бригаде им. Сталина Барановичского соединения было из 1160 человек белорусов 673, русских - 312, украинцев - 80, других - 95 (см. «Партизанские формирования в Белоруссии...», Минск, стр. 28-29,1983 г.). В нашем отряде своим бесстрашием славился, например, поляк по национальности, крестьянин деревни Б. Новики Ивенецкого района Р. Соза (Соза Новиковский, как его ласкательно прозвали партизаны). В начале 43-го года появились и отдельные польские отряды, которые также стояли в Налибокской пуще. Была проведена совместно с нами операция по разгрому гарнизона в Ивенце. Однако в начале зимы того же года было объявлено о формировании отрядов так называемой Армии Краевой (АК). Первое, что сделали «аковцы» - по чьей-то команде нанесли внезапный предательский удар нам, советским партизанам, расстреляв в декабре 43-го года штабы нескольких отрядов, в том числе и «Большевика», расположенных на отдыхе в припущанских деревнях Пильнице, Мешичах и др.

Под началом офицера Армии Краевой Наркевича был сформирован отряд численностью в 600-700 человек (по партизанской терминологии - «легионеров»), который начал настоящую охоту на небольшие группы партизан, возвращавшихся в пущу или выходивших из нее. На словах АК была против Советов и немцев, за Польшу в границах 1939 г. Но оружие они направили только против советских партизан. Партизаны, как правило, в основном действовали небольшими группами - от 3 до 10-11 человек (засада, минирование, разведка, добыча оружия и боеприпасов). Но из пущи в район выполнения этих операций путь лежал через Ивенецкий, довольно безлесый район. А это - 25-30 км от припущанских более-менее безопасных деревень и 40-50 км от своих землянок. Чтобы безопаснее преодолевать эти расстояния, в поход отправлялись отрядом или бригадой, которые, имея впереди разведку, располагались уже на «своей» территории, то есть за границей 1939 г. «Легионеры» имели сеть своих осведомителей, разведчиков и нередко выявляли движение небольших групп партизан, которые и попадали в засады. Когда же двигалось крупное подразделение партизан, нередко с пушками, минометами, станковыми пулеметами, «аковцы» не показывались.

Оккупантов такой поворот событий устраивал. Они стали обеспечивать «легионеров» оружием и боеприпасами, разместили их вокруг Ивенца, своего гарнизона, - в деревнях Старинки, Гилики, Серкули, чем защитились от возможного нападения партизан.

В начале мая 1944 г. отряд «Большевик» расположился «на постой» в деревне Теле- шевичи, - это уже «наш» край, Дзержинский район, возле старой (до 1939 г.) границы. Наша небольшая группа - С. Марецкий, В. Черник, Г. Хацкевич, А. Тихонович, я со своим «дегтярем» возвратилась из довольно трудного и неблизкого задания - разведки у самого вокзала ст. Койданово и повреждения там линий связи. Промокшие, продрогшие, но уже накормленные сердобольной хозяйкой, устроились на печи или возле нее. Сквозь зыбкий сон услышали стрельбу, а из входной двери нашей хаты полетели щепки. Мигом все на улицу. Там густой туман и довольно плотная стрельба. Где-то недалеко раздается знакомый голос команды-призыва заместителя командира отряда И.Ирхина: «За мной, ура!» И, вместо бегства из деревни, на что рассчитывали нападавшие, цепь партизан, открыв встречный огонь, бросилась в туман навстречу стрельбе. Залегшие на возвышенности за деревней «легионеры» не ожидали такого поворота событий и стали пятиться назад, подальше от деревни. Так, преследуя нападавших, в деревне Сула (это уже Ивенецкий район) захватили несколько пленных, от которых и узнали, что напали «аковцы». Изучив, разведав тактику партизан (стоянка отрядом, бригадой вдали от пущи, в деревне с соответствующей охраной и предосторожностями и разъезды на задания небольших групп), они решили (возможно, по разработанному гитлеровцами плану), покончить с одним из крупных боевых отрядов налибокских партизан. Весь их расчет состоял в том, что, напав в туманное утро на стоянку отряда в Телешевичах, они выставят сильную засаду у деревни Веселый Угол, куда, по их расчетам, должны были бежать застигнутые врасплох партизаны. В том бою погибли смертью храбрых заместитель командира отряда русский Иван Ирхин, секретарь подпольного райкома комсомола белорус Павел Турчаненко, был тяжело ранен литовец Василий Вайцекаускас. Этот факт еще раз подчеркивает интернациональный характер борьбы против оккупантов. Тем более, что выше упоминалось об участии в карательной акции «Герман» формирований выходцев из Западной Украины, Эстонии, Литвы. В результате такого исхода боя у «легионеров» была надолго отбита охота гоняться за партизанами.

Вернемся к «рельсовым войнам». В ночь на 20 июня 1944 г. колонны партизанской бригады им. Сталина прибыли из Налибокской пущи и расположились в лесах, прилегающих к железной дороге Негоролое-Столбцы. Наступил очередной этап «рельсовой войны» под названием «концерт», предшествовавший началу операции «Багратион». В назначенное время начался штурм железной дороги. Охрана была смята, в дело вступили подрывники (я был в этой группе). В сумке у каждого из нас было по 4 толовых шашки весом по 250-300 гр. каждая, взрыватель, сантиметров 10-15 бикфордова шнура, около 2 см фитиля. Все это тут же монтировалось, от рельса отгребался балласт, туда укладывалась шашка и поджигался фитиль. До момента взрыва было не более 1,5-2 минут, за которые следовало убежать подальше и, по-возможности, найти укрытие, иначе можно было пострадать от своих же взрывов.

Трудно описать зрелище развернувшегося «концерта»: справа и слева непрерывные вспышки и гром взрывов, казавшиеся нам торжествующими звуками приближающегося конца гитлеровской оккупации. На участке дороги, где действовал наш отряд, оказался эшелон, двигавшийся к фронту, но он был остановлен и разгромлен партизанами.

К концу июня основные силы партизан возвратились на свои постоянные базы. И только небольшие группы (по 3-7 человек), в основном верховые разведчики, оставались в Дзержинском районе. И вот, в самом конце июня, когда поспешно стали удирать прислужники оккупантов и стало очевидным, что близок час изгнания и самих гитлеровцев, наша небольшая группа выскочила на шоссе возле самого райцентра.Замети вдали какую-то движущуюся массу людей, мы открыли огонь. В колонне началась возня, редкая стрельба. Подъехав поближе, заметили приветственные взмахи рук, зовущие нас. Оказалось, горстка конвоиров-немцев сопровождала уже в западном направлении довольно большую колонну - около тысячи итальянцев и свыше двухсот советских военнопленных. Завидя партизан, да еще ведущих огонь, пленники быстро разоружили своих конвоиров. Одним словом, роли поменялись. С шоссе колонну свернули влево и через деревни Дягильно, С. Рудицу привели в Боровое. Весьма интересно было узреть такую картину: один партизан - впереди колонны, один - где-то посередине рядом с ней и один - позади колонны. Все верховые, с автоматами. Не забываем, что все оружие конвоиров-немцев было в руках бывших пленных красноармейцев. Здесь всю колонну - и немцев, и итальянцев, и своих сдали партизанскому командованию. Днем воссоединения бригады им. Сталина и отряда «Большевик», стало 5 июля 1944 г.

Однако, после освобождения Минска (3 июля) и ликвидации окруженной там вражеской группировки, прорвавшиеся из котла фашистские вояки устремились в спасительный, по их расчетам, лес - в Налибокскую пущу. Поэтому партизанам пришлось сдерживать и гитлеровцев, и бежавших туда их пособников. Когда наша бригада, числа 10-12 июля, в полном составе, с раненными и больными, с большим обозом снялась со стоянки в лагере близ Рудни Налибоцкой (разумеется от деревни каратели оставили только ее название), недалеко от хутора Усса (тоже сожженного) передовой разъезд встретился с довольно крупной группой гитлеровцев, которая была практически полностью уничтожена в развернувшейся схватке. Так, по маршруту Рудня Налибоцкая-Петриловичи- Камень-Ивенец-Раков к середине июля прибыли в Минск. Здесь отряд расположился в парке им. Горького. Город предстал перед нами как сплошные руины. Здесь начали готовиться к параду, который проводился в честь заслуг партизан в Белорусской операции и ликвидации окруженной группировки врага. В сводном отряде партизанской кавалерии 16 июля 1944 г. мне довелось пройти перед трибуной, на которой стояли и командовавшие парадом, и его принимавшие. Оттуда неслись приветственные лозунги, в ответ им - наше, может быть и не очень стройное, но зато ликующее партизанское «Ура!».

Несколько слов о партизанской жизни вообще и о нашем быте. Налибокская пуща была, как известно, одной из многих крупных партизанских зон Беларуси, где нашли приют многие партизанские бригады и отряды. Целое Барановичское соединение (командир - первый секретарь Барановичского подпольного обкома КП(б)Б В. Чернышов). Жили, уходили и возвращались, отдыхали в землянках, по 10-15 человек в каждой. Кроме жилых сооружались землянки для штабов, медицинских и хозяйственных служб, ремонта оружия, изготовления минных устройств, хранения определенных запасов продовольствия. Если позволяли условия, выпекали хлеб. Рядом, под прикрытием развесистых елей, иногда сосен - стоянки для лошадей или иной живности. Помню, когда летом 43-го появилась чесотка, стали добывать из березовой коры нечто похожее на скипидар или деготь, им и лечились. Сооружались бани, как правило, с крепким парком. Там же «прожаривали» свою одежду.

Все это было, если можно так сказать, в более-менее спокойное время, когда не проводились оккупантами карательные акции. Могу только подтвердить, что зимы 1942-1943 г.г. и 1943-1944 г.г. некоторое время мне пришлось проводить там. Основное время находившиеся в строю партизаны пребывали за межами партизанской зоны, на боевых или хозяйственных операциях. Принимавшие участие в параде партизанская бригада им. Сталина и входившие в ее состав отряды вскоре были расформированы. Большинство партизан пополнили ряды наступающей Советской Армии, в частности 2-го Тацинского танкового корпуса. Из состава некоторых отрядов, в том чичле и «Большевика», была отобрана и хорошо вооружена группа около 100 человек и маршем отправлена обратно, на запад. К концу дня прибыли и расположились небольшим лагерем возле Ивенца (60 км от Минска). На другой день нам представился Е. Гапеев (бывший член Барановичского подпольного обкома партии), объявивший, что он назначен первым секретарем Ивенецкого райкома партии Барановичской области. Было сказано, что мы будем работать в основном в органах районного руководства. Задача - восстановление Советской власти, разрушенного оккупантами народного хозяйства. Тут же были сформированы основные звенья райисполкома, председателем которого был назначен бывший командир партизанской бригады им. Пономаренко С. Ганзенко. Я, как учитель, был определен на должность школьного инспектора РайОНО (заведующим стал мой земляк А. Тихонович, работавший до войны директором школы). Через пару дней был сформирован райком комсомола во главе с бывшим секретарем подпольного райкома комсомола А. Михайличенко, в состав которого был введен и я.

В феврале 1945 г. на первом районном комсомольском собрании (присутствовало около ста человек) меня избирают вторым, а через пару месяцев - первым секретарем Ивенецкого райкома комсомола. В начале 1950 г., после окончания (экстерном) Барановичского учительского института, там же был назначен заведующим РайОНО, но в июне 1951 г., как офицер запаса, призван на кадровую службу в Советскую Армию.

На кладбище возле Ивенца покоятся останки моих товарищей и друзей, погибших в то далекое и неспокойное время от бандитских пуль. Это секретарь райкома партии Борисевич, заместитель председателя райисполкома Дощечко, директор Хотовской школы Неделько, председатели некоторых сельских Советов, местные активисты. Сегодня можно, наверное, сказать - работа в том районе, вблизи Налибокской пущи была настоящим подвигом. В июле 1944 г. пущу оставили партизаны. Вот там и нашли прибежище бывшие полицаи, прислужники оккупантов, «легионеры» из Армии Краевой, просто бандиты и грабители. Свои автомат и пистолет, с которыми не расстался в июле 1944 г., я сдал в милицию только при призыве в ряды Советской Армии в июне 1951 г

После полугодичной переподготовки в Минске в начале 1952 г. оказался в Бресте. В 1954 г., в качестве политработника (зам. командира зенитной батареи) принимал участие в Тоцких учениях (испытание атомного оружия). Уволился из Советской армии в конце 1955 г. Работал в областном отделе народного образования, учился (заочно) и в конце 1959 г., после окончания исторического факультета Минского педагогического института, в течение тринадцати лет на различных должностях работал в Брестском обкоме партии. Там же подготовил и защитил кандидатскую диссертацию. С мая 1972 г. по июль 1991 г. работал в Брестском политехническом институте. Ныне пенсионер.

ЛЕВИЧЕВА Екатерина Михайловна

Работала медсестрой в госпитальном городке оккупированного Минска. В партизанском отряде с 1943 г. в должности медсестры. Участвовала в партизанском параде 1944 г. в г. Минске.

Награждена орденом Отечественной войны I ст. и медалью «Партизану Великой Отечественной войны».

Работала вахтером университета.

Из воспоминаний Екатерины Михайловны

Война началась для меня со взрыва бомбы на крыльце Политехнического института. Я жила тогда в Минске и работала медсестрой в госпитальном городке. Надо было уходить из города, и я ушла вместе с подругой в деревню, к сестре. Но и там можно было спрятаться разве что от бомбёжки, а война была повсюду. И я вместе с детьми расстрелянной по подозрению в связях с партизанами сестры вернулась в город.

От голода спасла меня случайная встреча с главным врачом госпитального городка. Он предложил мне не только работу (ухаживать за военнопленными), но и определил этим самым мою дальнейшую судьбу на все военные годы. Поначалу военврачам удавалось не только выхаживать раненых, но и по выздоровлению - переправлять их в партизанский отряд, занося их фамилии в списки умерших для оккупационной администрации. «Но так продолжалось недолго, - вспоминает Екатерина Михайловна, - немцы заподозрили обман. Обнесли госпиталь колючей проволокой, а на воротах поставили часового». В ряду этих мер немцы уволили из госпиталя всех вольнонаёмных, и тогда главврач предложил мне уйти в партизанский отряд. Наш партизанский отряд «Большевик» бригады «Беларусь» находился в сорока км от Руденска. Мы жили в землянках, в землянке же находился и лазарет. Приходилось оказывать медицинскую помощь партизанам и непосредственно при выполнении им задания: подрывники идут подрывать, и я с ними. Когда немцы окружали - уходили на базу. Однажды 15 суток шли по болотам, оставив предварительно раненых на островке. А потом снова вернулись в свои землянки. Трудно было с питанием. Нельзя было жечь костры, потому что немцы следили с самолётов. Когда прорвали фронт, и мы вышли из болот, и попали на парад партизан в Минске вместе с нашим командиром Покроским.

МАНЬКО Николай Савельевич

Родился 14 марта 1925 года в д. Ринья Бобруйского района Могилевской области. Воевал на II Белорусском фронте с июля 1944 г. Освобождал Беларусь и Польшу. Был тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.

До войны закончил 9 классов, после войны – 10-й класс и закончил строительный факультет Белорусского политехнического института. После учебы в 1951 году направлен в г. Алмалык Ташкентской области. Работал в тресте «Алмалыксвинецстрой»: сначала прорабом, затем начальником участка. Возводил медно-обогатительный комбинат. С 1966 работал старшим преподавателем в алмалыкском отделении Ташкенского политехнического института с января 1970 – доцентом. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

С 1971 по 1988 год работал преподавателем кафедры металлических конструкций университета.

СТИХОТВОРЕНИЯ НИКОЛАЯ САВЕЛЬЕВИЧА МАНЬКО

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ

Домой фронтовик на побывку пришёл - Дома же он своего не нашёл.

Злоба сдавила солдатские груди От чёрной беды, что поведали люди От слов, что в самое сердце

кольнули - Нету в живых ни жены, ни Ганули. Курносой Ганули - любимицы дочки,

Что прожила лишь 4 годочка.

Сжёг их живыми каратель заклятый,

И нет ни семьи у солдата, ни хаты. Явился домой - а никто и не встретил.

Не вышел никто. Не обнял. Не приветил.. Как же жить дальше на свете на этом? Молчанье гнетущее

было

ответом.

О, горькие слёзы мужские впритих, Словами одними не высказать их. Подавленный горем, не ел, не

прилёг, Спрятав в кармане родной уголёк.

Тяжко поднялся и двинулся прочь - Над пепелищем висела уже ночь.

К чему прислониться? Куда же пойти? Чем боль приглушить? Где отраду найти? И услышал в ответ свой

же голос-наказ: Ничем твою боль не приглушишь сейчас. Жить тебе надо - велел голос мой.

Ты должен сражаться, покуда живой. Только на фронте, в горячем бою - Жгучую боль ты приостудишь

свою.

Средь грохота боя притихнет беда.

Там твоё место - скорее туда.

Горе большое - сдаваться ж не надо.

Возмездие - вот твой долг и отрада. .

Не сдался солдат. Над бедою поднялся. Вернуть долг кровавый убийцам поклялся, Стоя коленно над

братской могилкой. Просила возмездия каждая жилка. Выбрано верно от боли лечение - И вмиг

распрямился: пришло облегчение. Могилку поправил. Полил незабудки... Уже оставались последние

сутки.

Был грохот орудий. Был тихий привал. Слова над могилкою не забывал.

В боях и походах. И ночью и днём Месть в нём не гасла - горела огнём.

Про боль забывал наш солдат, про свою, Пока автомат разряжался в бою.

За жизнь боевую, за храбрость поди - Медали и орден висят на груди.

Три года - от смерти всего в двух шагах. Исчадием боя, окопом пропах.